肩腱板断裂(肩腱板損傷) の治療法

肩腱板断裂は一度なってしまうと、自然に治癒することはありません。つまり、一度断裂してしまうと、何かしらの手を講じない限りはその状態が続くことになります。そのため、何かしらの手を講じて対応しなければならないのです。

ここでは肩腱板断裂の治療法について、非手術的治療と手術的治療、そしてリハビリなどをご紹介していきます。

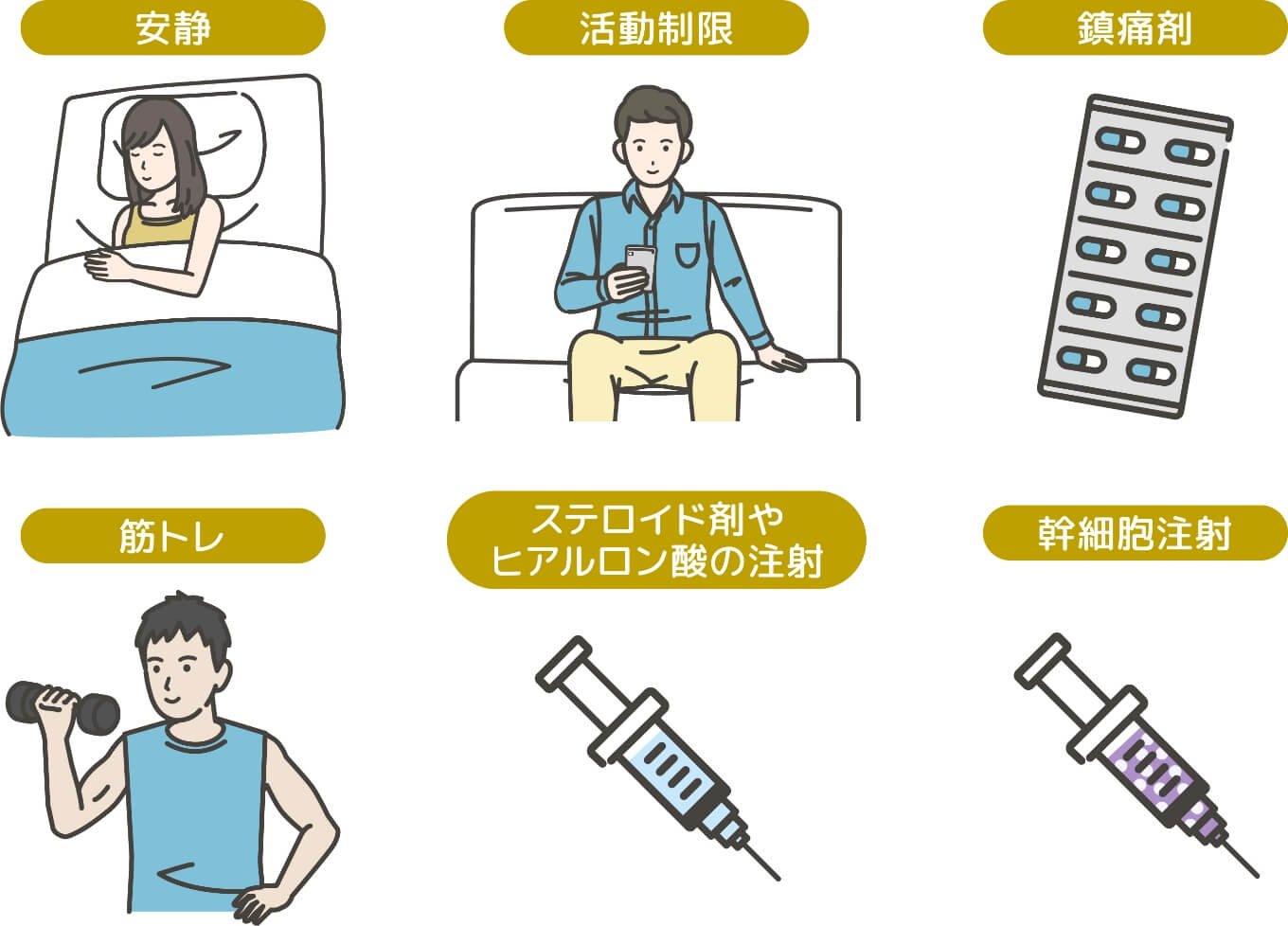

非手術的治療

非手術的治療は、要するに外科的な手術をしない形で治療を行うやり方です。そのやり方は以下の通りです。

- 安静

- 活動制限

- 鎮痛剤

- 筋トレ

- ステロイド剤やヒアルロン酸の注射

- 幹細胞注射

ここからは上記の治療法についてご紹介していきます。

安静

まず1つ目は安静です。治療法で「安静」という選択は意外に思われるかもしれません。しかし、急性断裂もしくは変性断裂いずれのケースであってもまず最初に安静を選択することがベストな場合があります。

例えば、急性断裂の場合は強い衝撃によって断裂してしまったため、外傷による影響が強い状態と言えます。この状態では痛み自体が強く、炎症もはっきりと出ています。また変性断裂の場合も経年劣化の末に断裂しているので、酷使しすぎている状態と言えるでしょう。

そのため、まずは腱板をできる限り酷使しないよう、腕を固定できるよう、三角巾などを活用して安静させることが、今後の治療を進める上で大切になります。断裂の状況が悪い場合には空気が入ったバックを挟むような形で固定することになり、少しでも断裂された部位を動かさないような形で生活することになるでしょう。

活動制限

活動制限は安静に近い処置と言えます。現状野球やテニスなど肩を使っているスポーツをしていれば一旦それらのプレイを中断し、活動を制限する流れになります。また農業など肉体労働をしている場合も活動をセーブすることになるでしょう。

活動を制限することで少しでも症状の悪化を防ぐことが狙いにあり、一定期間はおとなしく生活をせざるを得なくなります。

鎮痛剤

急性断裂の状態など、炎症が生じている場合には痛みで寝ることすらままならなくなる場合があります。その際に鎮痛剤が用いられます。代表的なところではロキソニンが挙げられ、定期的に服用して痛みを抑えることになります。

また湿布を活用して外側から痛みにアプローチをかけることも行われるなど、できる限り痛みを取り除き、痛みのストレスがかからないような形をとることになるでしょう。

筋トレ

肩腱板断裂では筋トレも保存療法の1つとして行われます。この場合の筋トレは肩甲骨周辺の筋肉を鍛える形で行われ、肩関節を守るためにやるものです。そもそも肩関節は元々不安定な構造をしており、安定感を出すために肩関節の周辺を筋肉でカバーしています。

筋トレは理学療法の1つであり、肩の筋肉を鍛えていくことで腱板が持っていた機能をカバーすることができるようになります。筋トレは腱板がある程度回復してからも行われることになるでしょう。

肩腱板断裂の状況は安定感が失われやすい状態にあるので、これ以上安定感を失わないためにも筋トレを行って筋肉を鍛えていく形をとります。もちろん、自己流で行われるものではなく、医師の指示などによって行われるため、必ず指示に従う形で対応しましょう。

ステロイド剤やヒアルロン酸の注射

鎮痛剤などを投与しても、場合によっては痛みが引かないケースもあります。この場合には直接患部に働きかける形で治療が行われ、ステロイド剤やヒアルロン酸の注射が行われます。

ステロイド剤は即効性があり、痛みをしっかりとブロックしてくれるため、重宝されていますが、効果に限度があるのがポイントです。長く使えばステロイド剤への耐性もできて、次第にステロイド剤だけでは痛みがとれなくなるほか、腱板のクオリティを下げる可能性も指摘されています。

そこでヒアルロン酸を注入することで関節をより動きやすくさせて痛みの改善を図ることが可能です。これらを用いることで手術をしない形での対応ができるようになります。

幹細胞注射

近年注目されているのが幹細胞を使った治療です。幹細胞は脂肪の中にあり、とりやすいところから脂肪を採取し、その中にある幹細胞を培養してから関節に入れていきます。再生治療の一種であり、脂肪もそこまで多くはとらなくて済むので、ダウンタイムがほとんどないのが特徴的です。

治療にはお金がかかるのがネックですが、元々は自分の体内にあったものを別の場所に移植する形なので悪影響が考えにくいやり方の1つで、傷が修復されていきます。幹細胞での治療や肩腱板断裂の他にも半月板損傷やシンスプリントなど様々なものに応用可能です。

手術をしても再断裂の可能性が少なからず存在し、その割合は小さいものまで最大30%ほど、大きくなれば半数以上断裂という可能性もあります。再び手術をするリスクを考えるのであれば、多少コストをかけてでも幹細胞を活用するのはある種合理的な選択と言えるでしょう。

手術的治療

次にご紹介するのは手術的治療についてです。痛みが強い場合は別ですが、そうでない場合には最初から手術ということはあまりありません。先ほど解説した非手術的治療の効果が薄い場合にようやく手術の選択肢が出されます。

手術的治療の目安

手術的治療をするかどうかの判断はいくつか存在します。例えば、非手術的治療を半年ほど重ねても症状が続き、痛みがなかなかとれない場合には手術がおすすめされるようになります。また、交通事故など外傷を原因とする急性断裂では最初から手術の選択肢が出てくるでしょう。

他には普段の生活に支障が出るくらいに状態が悪い場合や断裂があまりにも大きい場合にも手術的治療が行われます。本来肩腱板断裂は一定期間の非手術的治療によっておおよそ痛みは改善されるため、半年かけても痛みがとれない場合には状態的に重いと言えるでしょう。

手術の選択について

肩腱板断裂の手術では「腱板断裂修復術」と呼ばれるやり方で行われます。ただ同じ腱板断裂修復術でも、やり方がいくつかあり、どのやり方で選ぶかを選択することになるでしょう。ここからはオープン法、関節鏡法、ミニオープン法の3パターンを解説します。

オープン法

オープン法は断裂が大きい場合に行われる治療法です。まず肩峰から三角筋を切り離します。切り離すことで腱板のどの部分が断裂しているかをチェックでき、肩峰にある骨の棘を切除できるなど、近々に再発する事態が回避されやすくなるでしょう。

オープン法自体は以前から存在する術式であり、安全性も高いやり方です。オープン法の中でもできる限り安全かつ体力的な負担がかかりにくいやり方が模索されています。

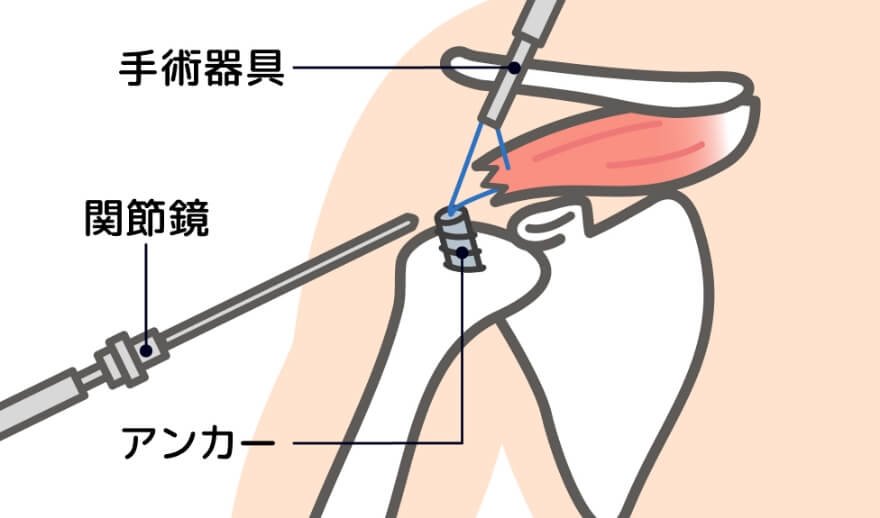

関節鏡法

関節鏡法は、関節鏡を関節の中に入れて手術を行う方法です。モニターを見ながら手術ができるのが特徴で、手術器具も小さいのでこちらも負担がかかりにくいのがメリットとされています。

傷跡もそこまで大きくはつかず、見た目には大がかりな手術があったとはわかりにくい形で仕上がります。

ミニオープン法

ミニオープン法は切開幅が小さいのが特徴です。ミニオープン法でも関節鏡が用いられ、関節鏡で肩峰にある骨の棘を取り除いて腱板の修復を図ります。オープン法との違いは三角筋を切り離すかどうかで、ミニオープン法では三角筋を切り離さずに行います。

関節鏡を使うため、しっかりと内部をチェックできるのがメリットであり、オープン法よりも負担は軽減されつつ効果も出やすいのが特徴です。

血小板を活用した再生医療

メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手はヒジのケガの影響で一時的に二刀流をやめ、打者に専念することがあります。この時、行われる治療がPRP療法と呼ばれる、血小板を活用した再生医療です。

少ない採血量で済み、短時間で処理が行えるため、誰でも行うことができ、欧米では一般的な治療法となっています。年齢を重ねると様々な持病を重ね、手術を行うのは厳しいケースが多くなりますが、PRP療法であれば身体への負担が少なく、持病を抱える方でも対応できます。

肩腱板断裂の状況が軽度であれば組織そのものの治癒が進む期待が持てると言われているなど、再生医療の可能性は肩腱板断裂においても高まっていると言えるでしょう。現状は自由診療ですが、保険診療になれば、多くの人が選びたくなる選択肢になりえます。

治療後のリハビリ

治療後のリハビリは、手術をした場合、しない場合で若干異なります。ここからはそれぞれのケースをご紹介します。

手術をした場合

手術をした場合のリハビリは、腱板を縫合している状態であるため、最初は手術した部位を守るために固定します。固定しないと再び断裂してしまい、手術が台無しになるでしょう。ですので、一定期間はできるだけ患部を動かさないことが求められます。

一定期間が過ぎて自由に動かせる段階になったら、いきなりフルに動かすのではなく、少しずつ動かします。しかも、自分で動かすのではなく人に動かしてもらいながら、次第に自分で動かすような形で行います。

この間、今までの可動域では一時的に動かせず、今までの可動域を少しずつ取り戻すことが求められますが、焦ることなく一歩一歩行っていくことが大切です。

しばらくしてからいよいよ腱板の筋力を鍛えるトレーニングを行います。もちろん最初は負荷を少なくして行い、だんだんと規模を大きくします。スポーツができるまでに半年ほどかかりますが、これにより、以前のような動きが行えるようになるでしょう。

手術をしない場合

手術をしない場合には、最初に腱板の筋力を高めることが求められます。筋トレを駆使して鍛えていきますが、やはり負荷をあまりかけずに行うことになるでしょう。腱板の筋力が高まればいいので、小規模で低負荷であっても問題ありません。

他には肩甲骨をうまく活用して、腱板に負荷をかけない形で肩を動かせるようにしていきます。これも訓練によって身につくものなので、スタッフの指示に従いながら進めていきましょう。

また日常生活の改善を図って行くやり方もあり、寝る姿勢に気を付けるなどして痛みが出にくい過ごし方を模索することも可能です。手術をしない場合はこれ以上の症状悪化を防ぐことがポイントになるので、いかに悪化させずに日常を過ごせるかが大事になります。

関連記事

人気の記事

戻る